抱えていた課題

- ・オーナーとドライバーによるカギの受け渡しは対面が必須条件となる

- ・早朝や深夜など対面での予定調整が難しくシェアが不成立となるケースが度々発生する

- ・非対面によるシェアリングというオーナーからの要望に応えるソリューションがない

導入理由

- ・デジタルキーの導入は非対面によるカギの受け渡しを実現する

- ・非対面によるカギの受け渡しはシェアリングの不成立を解消する

- ・物理キーからデジタルキーへ移行してもセキュリティーを担保している

期待する効果

- ・非対面によるカギの受け渡しでオーナーと利用者を「待ち合わせ」から解放する

- ・コロナ禍における完全非対面を実現しより安全な利用と感染防止に貢献する

「非対面でクルマの受け渡し」が可能なデジタルキーでPtoPカーシェアの利用シーンがさらに拡大!

株式会社DeNA SOMPO Mobility

代表取締役社長 馬場 光 氏

事業本部 事業推進部 部長 納家 寛人 氏

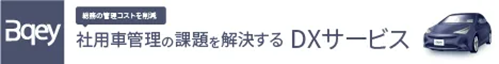

DeNAの新規事業として生まれた「PtoPカーシェアサービス」

例えば、都心に住んでいてせっかくいいクルマを買ったのに、乗れるのは週末のみ。平日は車庫に……。こうした乗らない愛車の有効活用法はないかと考えているオーナーと、一方で必要な時に好みのクルマに乗りたいドライバーのニーズをマッチングするのが、カーシェアサービス「Anyca」だ。この「個人間でクルマをシェアする」という発想は、そもそもどこから生まれたのだろうか。

「最初にアイデアが浮かんだのは2014年頃です。ちょうど世の中ではAirbnbが注目され、日本にもシェアリングエコノミーの波が押し寄せ始めていました。そうしたトレンドを見て、自動車オーナーとドライバーをマッチングするビジネスモデルはどうか、と考えたのです」

そう話すのは、DeNA SOMPO Mobility代表取締役社長 馬場光氏。このビジネスアイデアの発案から事業化までを手掛けた「Anycaの生みの親」だ。

馬場 光 氏

「Anyca」は最初、株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)の新規事業として立ち上げられ、後にSOMPOホールディングスとの合弁会社であるDeNA SOMPO Mobilityとして運営を開始した。DeNAはソーシャルゲームで市場を席巻したデジタルサービスのパイオニア的企業だが、その熱気さめやらぬ2010年代初頭からすでに次の柱となる新規事業の創出と多角展開を進めていたという。

「そうした新企画にチャレンジするのにDeNAという会社は実に適した会社です。面白いことを思いついたら、稟議など堅苦しい手続きは後ほどしっかり行うとして、まずは誰でもすぐに上層部に提案してよい社風が当時からありました」(馬場氏)

当時はDeNAでプログラマーとして勤務していた馬場氏も、さっそく「Anyca」の原型となるアイデアを提案。同社がオートモーティブ事業の事業本部化を進めていた時期とも重なり、アイデアは大いに歓迎された。これをきっかけに、馬場氏は新規事業戦略室へ異動。2015年9月に「Anyca」が正式リリースされ、さらに2019年3月にはDeNA SOMPO Mobilityが設立。以来、同社のビジネス開発のリーダーとしてプロジェクトを推進してきた。

馬場氏は、「『自己所有以外のクルマを運転する』という市場は、レンタカー、BtoCカーシェア、個人間(CtoC)カーシェアの3つに大別できる」と語る。「Anyca」は3番目の「CtoCカーシェア」に当たるが、いわゆる「企業とお客様」の関係ではない。対等な立場の個人同士で資産=クルマをシェアする PtoP(Peer to Peer)カーシェアだ。これが、従来のシェアリングエコノミーにはなかった新しい価値だと馬場氏は言う。

「サービス利用を通じて、オーナーとドライバーの間にクルマ愛好家同士のコミュニケーションが生まれるといった楽しみもあり、着実に利用者が増えています。PtoPカーシェアの市場はBtoCに比べるとまだ小さいですが、伸び率は非常に大きく、「Anyca」の累計登録車数はすでに1万9,000台に達しています。BtoCカーシェア市場は業界最大手でも2万7,000台程度ですから、そう遠くない未来に追い抜けるのではと見ています」(馬場氏)

「Anyca」は個人が対等な立場でクルマをシェアする「PtoP」カーシェア

Digitalkey採用の決め手は「多彩な車種対応&堅牢なセキュリティー」

PtoPカーシェアのプラットフォームとしてすでに国内最大規模に成長した「Anyca」。人気の背景には、毎月開催するユーザーの交流会やクルマの写真撮影会など、クルマ好きの気持ちを重視した「ユーザーファースト」のポリシーがある。またSOMPOホールディングスとの合弁会社として信頼性の高い自動車保険が整備されていることも、ユーザーには大きな安心材料だ。

2021年3月末、ここにもう一つ大きなアドバンテージが加わった。オーナーとドライバーが非対面でクルマのカギの受け渡しを行える「デジタルキー」の提供がスタートしたのだ。

「デジタルキーの実装はリリース前からの念願でした。クルマの受け渡しの利便性向上について社内で検討を重ねながら、最もユーザーにメリットの大きいデバイスを絞り込んでいった結果がデジタルキーだったのです」(馬場氏)

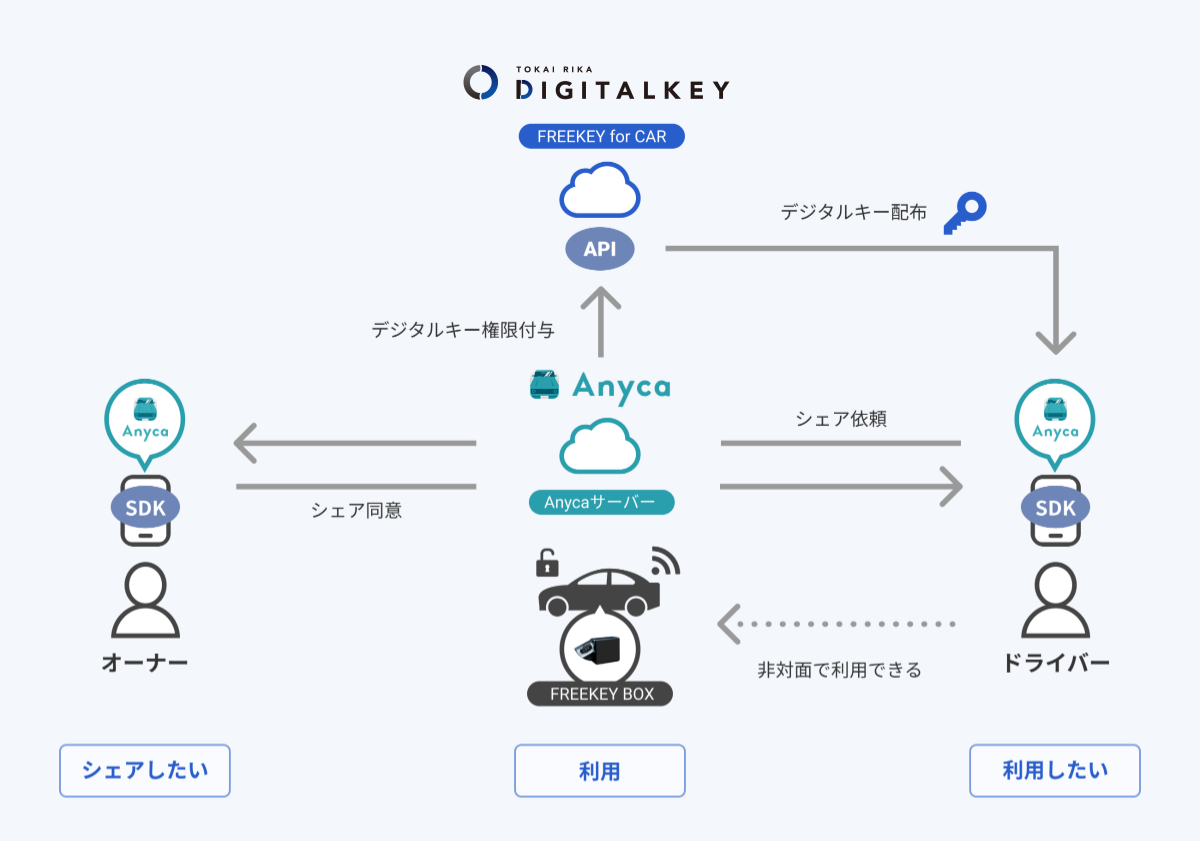

このデジタルキーの名称は「AnycaKEY」(エニカキー)。最初にユーザー認証を行えば、その後はスマホ1台でクルマの受け渡しができる。オーナーとドライバーが対面でカギの受け渡しをせずに済むため、オーナーもドライバーも待ち合わせ時間や場所の制約から解放される。そこから得られるメリットは計り知れない。

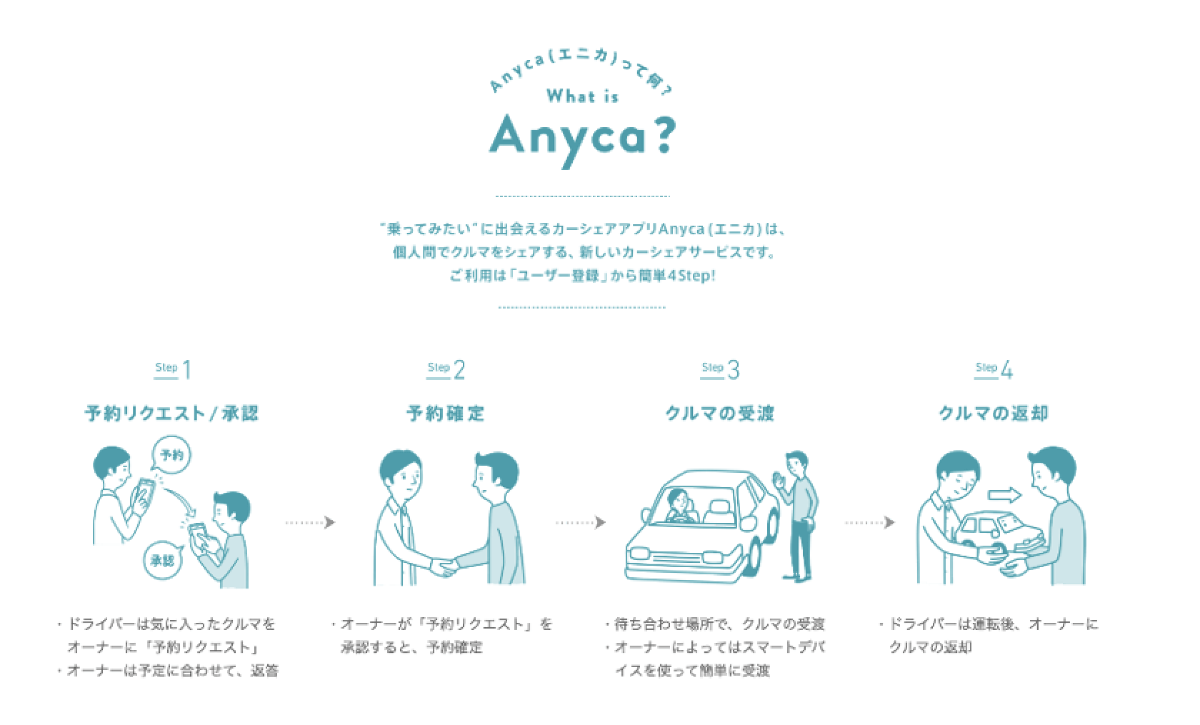

このデジタルキーには、株式会社東海理化と株式会社dotDが開発したDigitalkeyが採用されている。デジタルキー導入を牽引したDeNA SOMPO Mobility 事業本部 事業推進部 部長 納家寛人氏は、導入までの経緯を語る。

納家寛人 氏

「実車を用いた実証実験で5〜6社を比較検討しましたが、Digitalkeyはトランクや助手席などのスペースにキーを収納するキーボックスを設置するだけで、車体への加工・取付工事も必要ない点が幅広い登録車種を持つ『Anyca』には最適だと考えました」(納家氏)。

もう一つ、採用に当たって重要視したのがセキュリティーだ。Digitalkeyでは、あらかじめAPI/SDKがサービスと合わせて提供されているため、大規模なシステム開発を行うことなく確実なシステム連携が可能だ。また、無線通信技術にはBLE通信を採用しており、デバイス操作・権限管理・各種ログデータ管理もすべて「Anyca」のプラットフォーム上で完結できるため、堅牢なセキュリティーが担保されているのも大きな特徴だ。

「デジタルキーへの移行は大きなメリットが生まれる半面、物理キーの時には想定しなかったセキュリティーリスクに備えなくてはいけません。『Anyca』の開発プロジェクトでは、東海理化とdotDのサポートを受けながら、お客様が安心してサービスを享受していただけるセキュリティーレベルを達成するまで妥協のない機能強化を行うことができました」(納家氏)

DigitalkeyのAPIやSDKを使って、簡単かつセキュアにデバイスとシステムを連携

「Anyca」で自家用車の稼働率を向上させ、より多様なモビリティ社会を実現

リリースに先立って2020年末から始まった「AnycaKEY」利用の事前登録では、たちまち数百人規模の申込みがあり、「ユーザーからの反応は予想どおりだった」と納家氏。さらにその前の実証実験でも一部ユーザーにデジタルキーを体験してもらったところ、「非対面での返却に対応してもらえてとても助かった」「顔を合わせないやりとりに最初は少しとまどったが、受け取りも返却もスムーズでストレスなくできた」「無人でのシェアという新しい体験を楽しめた」といった声が挙がり好評だったという。

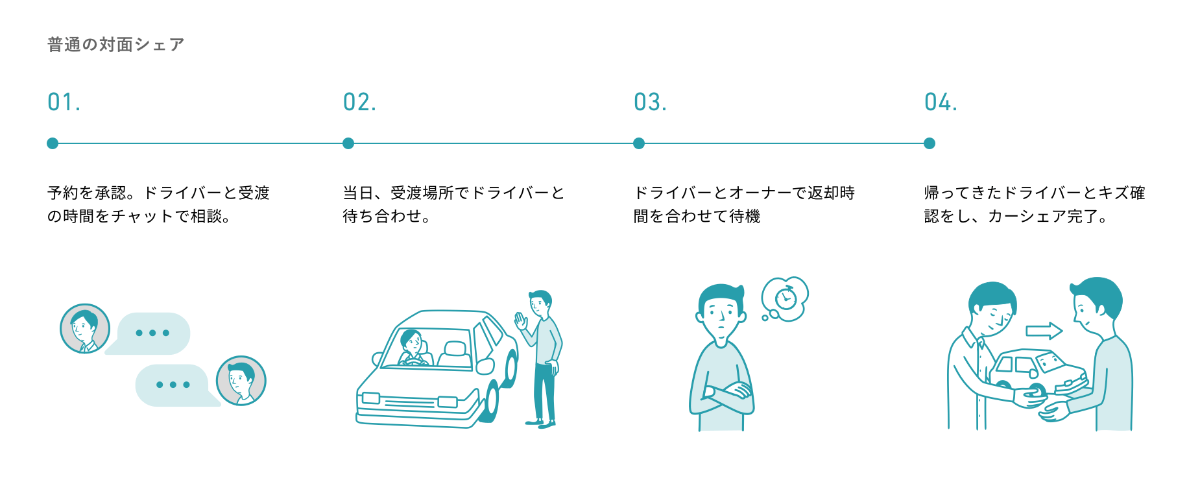

これまでシェアの開始・終了時には、オーナーとドライバーが対面で会い、クルマとカギを受け渡しする必要があった。しかし、時間内に指定の場所に間に合わなかったり、利用者の希望時刻が早朝・深夜で双方の予定が合わずにシェアが成立しないケースなどもしばしばあった。そうした機会損失、時間的・場所的な制約を一気に取り払ったのが、Digitalkeyの最大の功績だ。

「加えて、先の見えないコロナ禍の中で、非対面という選択肢をご提供できることはユーザーにとって大きなメリットであり、『Anyca』の予期せぬ追い風になりました。この非対面でのシェア機能をいかにお客様視点で充実・発展させていくかが、今後のサービス拡大の生命線になると考えています。また、この非対面というメリットから見ると、デジタルキーはカーシェアに限らず他の業界や業種にも展開できる可能性があると感じています」(納家氏)。

「AnycaKEY」なら「時間と場所を決めて待ち合わせて受け渡し」の手間がゼロに

馬場氏は、今後の展望として登録車両へのDigitalkey展開をさらに強力に推進したいと語る。現在すでに約1万9,000台ある「Anyca」の累積登録車数を2022年以降は毎年倍増のペースで増やしていき、登録車両の約半数に「AnycaKEY」が搭載されている状況を達成したいという。その構想の向こうに見据えているのは自動車社会の再定義だ。従来の移動手段の確保だけではなく、より多様なモビリティを楽しむためのカーシェアリングを「Anyca」で実現したいと馬場氏は言う。

「『Anyca』のアイデアを練っていた時に調べた日本の自家用車稼働率は3%程度でした。日本国内の乗用車の数は6,000万台と言われていますが、このうち1%=60万台のクルマにデジタルキーが実装されるだけでも、稼働率はかなり変わると見ています」(馬場氏)

趣味でいろいろな車に乗れるだけではない。交通インフラの衰退が深刻な問題になっている地方では、個人の移動を助ける新たなモビリティサービスとなる可能性もPtoPカーシェアは秘めているという。

「デジタルキーの提供により、さまざまなライフスタイルや好みを持ったユーザーが、どこでも、いつでも気軽に好きなクルマに乗れる。そんな新しい自動車社会を目指していきたい」と抱負を語る馬場氏。モビリティのその先に向け、「Anyca」はさらに力強く加速していく。

企業情報

- 社名:

- 株式会社DeNA SOMPO Mobility

- 事業内容:

Anyca(エニカ)の運営を中心としたカーシェア事業

- 設立:

- 2019年3月1日

- URL:

- https://ds-mobility.jp/